1 Quels enjeux sociaux et politiques ?

2 Qui s’autorise à étudier en école d’art ?

3 Les écoles d’art aujourd’hui sont-elles (suffisamment) ouvertes au monde ?

4 Devenir critique depuis les écoles d’art, hackerspace, collectifs, réseaux…

5 Agir dans le champ de l’art et du design

6 Lorsque les écoles d’art exportent : créativité et autres quiproquos

7 L’inventivité économique des écoles d’art

8 Dans l’espace démocratique

- Retour à l’accueil

6 Lorsque les écoles d’art exportent : créativité et autres quiproquos

Muriel Lepage

Les écoles supérieures d’art ont assurément contribué à la fortune d’un certain type de vocabulaire lié à la création – innovation, créativité, mais aussi avant-garde, disruption, projet, workshop, etc. – et l’usage qu’en fait le monde économique et politique, le néo-management ou la société en général produit un trouble dont les écoles ne semblent pas exactement savoir quoi faire. Sur cette question, Mehdi Arfaoui, doctorant à l’EHESS, partagera son analyse du dispositif « Europe créative » dont la langue et les manières de faire manifestent pleinement l’idéologie de l’époque, puis Alain Bernardini, artiste, professeur associé à l’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, intervenant en usine et dans le monde entrepreneurial mais aussi employé dans une entreprise, expliquera en quoi sa pluriactivité lui donne un poste d’observation particulièrement pertinent.

Mehdi Arfaoui

J’ai été convié à cette discussion pour chercher des clés de compréhension à ce qui apparaît comme un changement majeur dans notre société, notamment en ce qui concerne le rôle de l’art et de la création et, in fine, des écoles d’art. Pourquoi le mot « créativité », le concept de créativité nous aide-t-il à comprendre quoi que ce soit de ce changement majeur ? Eh bien déjà parce que pour le sociologue que je suis, le mot « créativité » est pratique et ce pour deux raisons. D’abord, c’est un mot vague, polysémique. De ce fait, les acteurs, les individus, les organisations qui s’en emparent, qui le mobilisent, nourrissent cette diversité de sens et de fonction, et surtout le font en fonction de leurs propres représentations, de leurs intérêts, de leur stratégie. À condition de faire justement une observation critique de son usage, la notion de créativité donne énormément à voir sur l’organisation de notre société, ses enjeux, les rapports de force et de pouvoir qui l’animent. Ensuite, la notion de créativité est bien pratique parce que son apparition, contrairement à ce que l’on pourrait croire, est très récente. Le mot ne fait son apparition dans le dictionnaire de l’Académie française qu’en 1971. En fait, jusqu’à la période des Lumières et post-Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, il y a très peu d’occurrences du mot et en général ce mot fait alors référence à la créativité de Dieu. Après cela, se passe ce que le sociologue Charles Taylor appelle un tournant subjectif : la société se tourne davantage vers l’individu, notamment l’artiste, qui joue un rôle dans la création. À ce moment-là on ne parle toujours pas de créativité mais plutôt de l’originalité, de la force créatrice de l’artiste. La conception de l’artiste, qui est suggérée alors comme un modèle social, n’est même pas tant opposée à la religion et au clerc, mais bien plus à la bourgeoisie et à la rationalisation capitaliste – tout cela avec beaucoup de guillemets – de notre société. En fait, l’originalité, l’authenticité, l’expressivité de l’artiste est davantage une réponse à l’ordre utilitariste et calculateur de la société industrielle qui est à ce moment-là en cours de développement.

On commence à mobiliser plus fortement la notion de créativité vers l’après-guerre. Dubuffet, par exemple, dans Asphyxiante culture[20], mobilise énormément ce mot. Les philosophes critiques, Deleuze ou Castoriadis, parlent explicitement de créativité et reprennent les présupposés de la période post-Lumières afin de faire leur propre critique du capitalisme. Ils utilisent cette notion pour y voir la possibilité d’une émergence, d’un imaginaire instituant, comme dirait Castoriadis, qui nous permettrait de refonder, en tout cas de ré-imaginer l’ordre politique et l’ordre économique déjà institués et qu’ils critiquent vivement. C’est ce qu’Ève Chiapello et Luc Boltanski, dans leur ouvrage Le Nouvel Esprit du capitalisme[21], nomment la critique « artiste » du capitalisme. Cette critique vise elle-même la forme taylorienne du travail, la bureaucratie, c’est-à-dire qu’elle s’oppose en fait au désenchantement dont le capitalisme est la source, à l’oppression de l’individu qui abroge les libertés, l’autonomie et donc la créativité des individus.

Ce que ces critiques ne savent pas, c’est qu’ils sont en train de préparer le terrain idéologique pour une nouvelle forme du capitalisme, qui a donc été appelée « le nouvel esprit du capitalisme ». Car ces critiques, qui trouvent leur paroxysme lors des événements de Mai 1968, concordent avec l’arrivée dans plusieurs pays occidentaux d’un phénomène de libéralisation – avec l’arrivée de Reagan, Thatcher, etc. en 1980. Or cette poussée libérale fait son pain de cet appel à la liberté et à l’autonomie, ce qui va conduire par exemple à flexibiliser les modalités de l’emploi, en induisant une responsabilité individuelle des salariés, pour aboutir à ce que Pierre-Michel Menger appelle une forme « artiste » du travail.

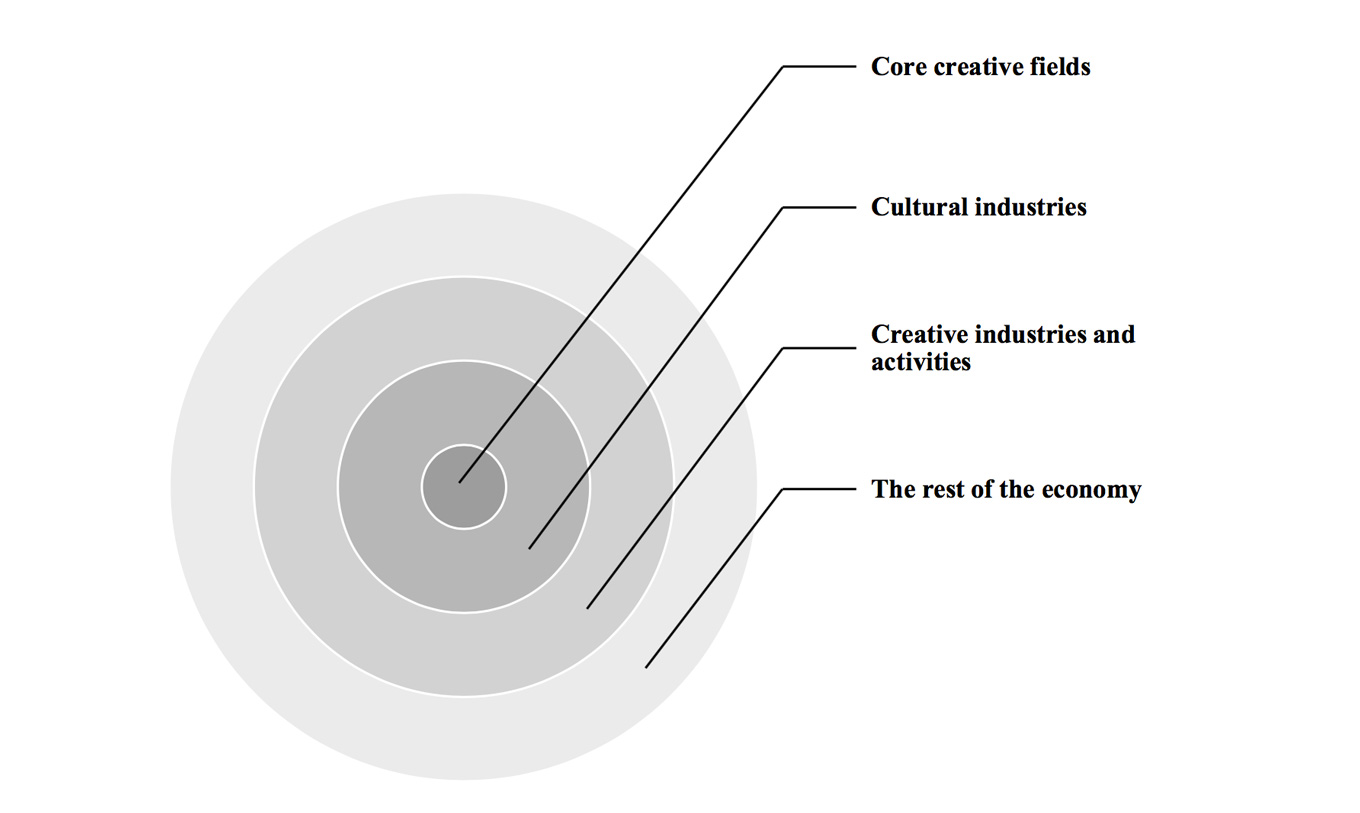

David Throsby, « The concentric circles model of the cultural industries », Cultural Trends, septembre 2008, vol. 17, n°3, p. 147-164.

Cela me permet d’arriver à ce qui nous intéresse tous ici : en quoi cela concerne-t-il les écoles d’art ? Eh bien, la mobilisation de la figure de l’artiste dans le monde de l’entreprise conduit à une appropriation de la catégorie et du terme de « créativité » assez spécifique aux objectifs de l’entreprise et du capitalisme ou, de manière plus simple, aux objectifs gestionnaires. Lorsque le mot est adopté dans le dictionnaire de l’Académie française, il l’est comme la traduction d’un néologisme américain, « creativity », qui avait été employé par Alex Faickney Osborn, un publicitaire américain. Ce publicitaire avait écrit un ouvrage en 1959, L’Imagination constructive[22], dans lequel il développait des propositions pour importer la créativité dans l’entreprise. Progressivement, cette idée que la créativité puisse être un avantage compétitif s’est répandue non seulement dans la gestion de la concurrence entre les entreprises, mais également, et ce fortement à partir des années 1990, dans la gestion de la compétitivité entre les États. À ce moment-là, dans les années 1990 et, en ce qui concerne l’Europe, dans les années 2000, on commence à sentir l’impact de la « désindustrialisation » et l’importance du secteur tertiaire qui est mis au centre de l’économie européenne. L’idée que la créativité doive être mise au centre de l’économie devient une évidence et n’est même plus questionnable. À partir de là, ce sont surtout les Anglais, en première ligne Tony Blair, paradoxalement, et son Labor Party, qui travaillent avec des économistes – les économistes sont extrêmement présents dans ce travail de catégorisation de la créativité – et essaient de mettre en forme l’industrie et l’économie créatives, qui deviendront une « société créative », comme on le dit aujourd’hui.

Le moyen le plus simple de représenter cela est d’observer le schéma d’un économiste, David Throsby. C’est un schéma très simple étrangement. Cet économiste repense l’économie tout entière comme une série de cercles concentriques, avec, au milieu, le plus petit, les arts et la création (ce qu’ici il appelle « le cœur créatif »), jusqu’au plus grand, l’économie.

Voilà pourquoi les écoles d’art sont concernées, parce qu’en vingt ans les élaborations économiques et politiques ont mené les dirigeants à objectiver cette conception-là de l’économie créative, qui fut ensuite définie par l’Union européenne ou l’UNESCO, je ne sais plus, comme « un ensemble qui englobe le cycle de création, de production et de distribution de biens et de services dans lequel le facteur de base est l’utilisation du capital intellectuel ». Si le noyau de cet ensemble est souvent caractérisé par l’art, son association à ce qu’on appelle l’utilisation du « capital intellectuel » permet surtout de mettre l’art au centre d’un système économique et social basé sur la connaissance, sur le savoir, bref basé sur les activités tertiaires, qui sont primordiales dans la compétitivité des États européens.

Pour faire mon travail, je me suis concentré sur un ensemble de programmes politiques qui se définissent à partir de cette catégorie de la créativité : des projets anglo-saxons, plus récemment le projet français Créative France lancé par le ministère de l’Économie – ce qui est intéressant – et évidemment le programme Europe Créative qui est tout de même le cœur de mon travail et qui est venu remplacer les précédents programmes Culture et Médias de l’Union européenne. Il y a donc là un passage sémantique de « Culture et Médias » à « créativité », auquel je crois que les écoles d’art doivent s’intéresser. Ce que je peux dire depuis mes observations est que la mobilisation de la catégorie de la créativité amène à un triple déplacement de point de vue auquel, je crois, les écoles d’art doivent répondre, puisqu’elles sont enjointes à y participer.

Premièrement, le point de vue sur le rôle du secteur public semble être extrêmement modifié puisque l’État refuserait de jouer le rôle du « tiroir-caisse » qui subventionne la culture pour devenir plutôt un acteur stratégique investissant dans la créativité. Le secteur public aurait non pas la responsabilité de soutenir certains secteurs mais de proposer des outils financiers et des garanties de prêt et de faire levier sur l’économie de la créativité. L’un des outils qui a été apporté par le programme Europe Créative est une autorisation de prêt aux organisations culturelles pour qu’elles puissent mettre en œuvre leurs projets. On garde donc les subventions, mais on encourage les emprunts, ce qui est plus simple. Deuxièmement, par voie de conséquence, c’est l’organisation culturelle et artistique qui doit se déplacer et adopter le point de vue de l’investisseur, apprendre à s’adresser à lui. Les politiques auxquelles je me suis intéressé s’adressent à un entrepreneur capable de proposer des modèles économiques et un projet répondant à des objectifs stratégiques, ceux de la Commission européenne en l’occurrence ici. C’est un impératif qui m’a amené à voir plusieurs fois les structures artistiques être jugées trop peu « créatives », justement parce qu’elles ne trouvaient pas les moyens de répondre à ces objectifs-là. Il y a donc là aussi un usage de la notion de créativité qui est intéressant… Enfin – et il s’agit là du troisième déplacement – la catégorie de la créativité telle qu’elle est aujourd’hui construite nous oblige à observer différemment la création elle-même car les différents types de mesures et de financements se focalisent désormais beaucoup plus sur les étapes de distribution plutôt que sur les étapes de production. On donne donc de l’argent pour disséminer, pour diffuser mais plus beaucoup pour produire, pour fabriquer l’art. En fait, l’art et la culture sont compris comme une ressource à insérer dans un processus de l’organisation dite « créative ». L’économie créative apparaît comme le synonyme d’une économie de service, où la culture doit être davantage considérée comme un contenu, un moyen d’atteindre cette compétitivité, plutôt que comme une finalité.

Pour conclure, d’une perspective critique de la créativité qui cherchait la subversion et le contre-courant, notamment dans les années soixante, nous sommes aujourd’hui structurellement – parce que c’est un modèle organisationnel qui est proposé – amenés à penser la créativité en cohérence avec l’ordre économique et comme un moteur pour la compétitivité. Ce que je voudrais simplement dire, c’est qu’il y a foncièrement deux réponses possibles, qui sont intéressantes parce qu’elles visent à reproduire ce qui se passait dans la période critique Lumières et post-Lumières. La première réponse serait de participer à cet ordre des choses en apportant à la compétition économique le fuel créatif dont elle a besoin pour nourrir cette idée de croissance inespérée – quelqu’un hier parlait d’être un auxiliaire de la politique économique. La seconde, exclusivement critique, serait de ne surtout pas se sentir concerné par cette idéologie de la créativité. Je crois que les écoles d’art, si je puis modestement me permettre de proposer une piste, doivent prendre en compte le fait qu’il y a un « sujet » de la créativité, qui résume plutôt explicitement la nature du changement qui est en train de s’opérer.

Alain Bernardini

Dans le contexte qui est le nôtre ici, je suis aussi bien du dedans que du dehors car je suis un artiste : je connais des artistes autour de cette table, donc je suis bien dedans, je suis bien là avec vous, et en même temps je suis dehors puisque je n’ai jamais mis les pieds dans une école d’art, en tout cas ni en tant qu’étudiant ni en tant qu’enseignant, seulement en tant qu’artiste. Je crois que c’est de là que va partir mon intervention. Je vais parler au nom de « je » car tout est axé autour de cela : je suis un artiste et c’est parce que je suis un artiste que je peux et que j’ai envie d’enseigner dans des écoles d’art. Je suis aussi un enseignant d’université, professeur associé, c’est-à-dire que j’y suis étranger, pas titulaire, en dehors, mais je suis invité à être dedans. C’est en tant qu’artiste que j’enseigne à l’université et je pourrais aussi enseigner dans une école d’art. J’aimerais que l’école d’art et l’université s’associent pour travailler ensemble, mais je n’aimerais pas que l’école d’art avale l’université ! Sachez que certains de mes collègues de l’université, je ne parle pas de celles et ceux avec qui j’enseigne, qui sont plutôt responsables et pas vraiment artistes, sont effrayés à l’idée d’être avalés par l’école d’art ! Il y a une sorte de peur, comme cela, recto verso, aller-retour, entre je suis l’ogre ou je suis la nébuleuse, le trou noir ! Je pense, à travers la manière dont je travaille, que l’on devrait conserver nos singularités et rester à notre place en mélangeant nos places. Il y a un espace intellectuel de l’université en art et un espace intellectuel de l’école d’art, et nous pourrions penser à un design politique qui permettrait de mélanger ces deux espaces. Déformer le monde est ce qui nous intéresse tous, non pas lui donner des formes mais le tordre, comme disait Gilles Deleuze, « tordre le monde ».

Je vais rapidement donner un exemple de ce que j’essaie justement de faire. Pour commencer, « créativité » ne me convient pas, même si ce n’est qu’un mot et même si l’on peut jouer avec les mots, les triturer en disant « ne t’inquiète pas, cela veut dire la même chose, “créativité” c’est très bien ! ». Quand j’entends « créativité » je vois trop un groupement de personnes qui posséderaient cette qualité ou non. En psycho-sociologie on détermine si un individu manque de créativité, s’il peut répondre à un problème. Non, pour moi, il ne s’agit pas de créativité : je suis athée et je peux parler de création sans avoir peur de Dieu ou de l’idée de Dieu. Je suis donc plutôt un créateur et j’essaie d’échanger, avec des étudiants et des salariés d’entreprise, autour de l’idée de création. Donc nous faisons, et surtout, nous imaginons. Et l’imagination, comme le disait Bachelard, consiste à déformer les images et non à créer de nouvelles images.

Ainsi, quand je rentre dans une entreprise qui ne veut pas de moi, je dois d’abord passer du temps à convaincre les patrons, les syndicats, le comité d’entreprise, de bien vouloir de moi. Quand je dis « de moi », je veux dire de l’artiste. Pour atteindre les salariés qui m’intéressent, pour qu’ils soient acteurs d’une image, il faut bien que j’aie l’aval du patronat – oh, les méchants ! – et d’une direction. Une fois que l’entreprise a accepté cela, je commence alors à être un traître. J’accepte donc d’être ce « jaune » – c’est ainsi que l’on appelle les traîtres dans les milieux dans lesquels je travaille – car en étant jaune, je peux ensuite vraiment travailler avec les salariés en question. Avec eux, j’ouvre une faille, une brèche, comme dans un interstice dans lequel ces individus qui, de toute façon, ont déjà des images et une idée de l’imagination, peuvent intervenir. Il faut juste un mélange entre l’art, faire art et le monde.

Alain Bernardini, Tu m'auras pas # 44, Objectif emploi, quartier de la Bourgogne, Tourcoing, 2007

On parlait tout à l’heure du contexte… Je me dis souvent que je n’abandonne pas le monde, je ne veux pas abandonner le monde, et pour être dans le monde, même si cela m’ennuie profondément, je suis bien obligé de rester reprographe à temps partiel dans une entreprise privée. En étant dans cette entreprise, je suis tout de même dedans tout le temps, tout en étant dehors parce qu’on m’appelle « l’artiste », « le photographe » alors que je suis employé de bureau. Je suis donc déjà mis à part.

Lorsque je rentre dans une entreprise et que j’interviens auprès des salariés comme artiste, je leur dis : « Vous travaillez, vous avez des gestes, vous avez une façon de penser le travail ; est-ce qu’il vous arrive parfois d’imaginer ou de penser cette action, cet espace, ce travail autrement ? » Une fois qu’ils ont compris que ce qui m’intéresse c’est la pensée qui se déforme, qui déforme ce monde du travail, ils ont envie de jouer à cela. Je ne suis pas animateur, quand je dis « jouer », c’est dans le sens d’une récréation ou d’une re-création. Ils me proposent de monter debout sur un bureau, de s’allonger par terre ou au-dessus de l’armoire, de grimper sur la poutre, d’éclater de rire, de faire semblant d’éclater de rire. Ensemble, nous construisons cette mise en scène pour produire une image qui va ensuite être montrée dans un système du monde de l’art (l’exposition, le musée). C’est tout le paradoxe car, là aussi, je suis encore un jaune à l’intérieur du monde de l’art. Ce sont ces va-et-vient, ces allers-retours entre ces mondes différents qui font partie d’un seul monde qu’il m’intéresse de bousculer, de déformer. Pour conclure, je dirais qu’avec ces salariés, nous travaillons ensemble, à créer une image, que souvent j’installe dans l’espace public. Cette déformation des images est ensuite montrée comme une exposition, avec ces salariés. Et j’espère, en tout cas j’en ai l’impression, que, quand une femme est debout sur son bureau, quand un homme est debout sur son atelier de travail, quand une femme est debout sur un brancard, ces personnes sont en train de dire « je suis là parce que je l’ai désiré et je participe en tant qu’actrice, en tant qu’acteur, je ne suis pas modèle de l’œuvre et je ne subis pas l’image, j’en suis actrice/acteur ».

Lucia Sagradini-Neuman [sociologue, membre de Multitudes, rédactrice en chef de Variations et résidente-chercheuse à la Coopérative de recherche de l’École supérieure d’art de Clermont Métropole]

J’ai aimé votre intervention, Alain Bernardini. Votre démarche est comme un travail de dévoilement des forces du néo-capitalisme. Et, je vous rejoins sur le fait que le désir est ce qui doit nous faire bouger : nous ne sommes pas une matière molle ! Nous ne sommes pas là à attendre que ce projet pourri vienne et nous envahisse. Évidemment, on va déplacer le vocabulaire, on va se le réapproprier : on va prendre le cyberespace et les livres. Pour moi, il n’y a pas d’opposition, ni entre l’université et l’école d’art, ni entre les livres et ce qu’il y a sur Internet. On va tout prendre et réussir à résister. On est écrasé, on est dans nos impuissances, mais on est aussi en quête, ensemble, de nos puissances d’agir, d’invention et de possibles.

Armand Behar [responsable de la plateforme de recherche et d’expérimentation phénOrama, École nationale supérieure de création industrielle, Paris]

Dans le cadre de mes activités à l’Ensci – Les Ateliers, j’ai monté une plateforme de recherche qui s’appelle phénOrama, dont l’objectif est justement de traiter de la question du rapport entre art et industrie. Dans ce cadre-là, on a accueilli une commissaire d’exposition et doctorante, Raphaële Jeune, qui étudie la question de l’œuvre d’art à l’heure des industries créatives. Elle a travaillé avec une artiste qui s’appelle Audrey Cottin, une performeuse, qui s’est interrogée sur le statut de la performance aujourd’hui, dans le cadre des musées, lesquels sont des acteurs importants des industries culturelles et créatives. Ce qui est ressorti de cette réflexion, était que la performance, aujourd’hui, dans le cadre d’un musée, est perçue comme une animation culturelle : dans un contexte de type spectaculaire, on appelle un artiste pour réaliser une animation... Ceci veut dire que la question des industries créatives n’est pas une question qui est hors du champ de l’art : les musées sont en effet les acteurs presque principaux de cette affaire-là.

Concernant la question du contexte, par rapport à ce que tu disais, Alain Bernardini, l’autre question qui se pose est celle de savoir si dans une école d’art, le contexte doit rester une fiction ou non. Est-ce qu’une école a pour objectif de professionnaliser à ce point les étudiants en leur donnant tous les codes du monde professionnel de l’art ? C’est une question qui est compliquée. Jusqu’à quel point fait-on entrer le contexte dans l’école ? Est-ce une fiction ? Faut-il le faire ? Fait-on travailler les étudiants sur quelque chose auquel ils n’ont pas accès mais pour lequel on leur donne des codes théoriques, ou les met-on au contraire de plain-pied dans la réalité en faisant entrer dans les écoles les musées, les centres d’art et finalement tout le monde, ce qui est à mon avis assez compliqué ? Cette réflexion-là me vient aussi du fait qu’à l’Ensci, école de design, le contexte, c’est aussi celui de l’entreprise et de la « commande ». Doit-on faire travailler les étudiants directement avec des industriels par exemple alors qu’ils sont encore dans l’école ? Est-ce dehors, est-ce dedans ? Le cas échéant, ne prend-on pas le risque de constituer des écoles dont l’unique objectif est de créer des professionnels en réalité ?

Mehdi Arfaoui

Dans le cadre de mon travail de recherche, je ne considère pas le champ de la création comme un domaine autarcique ou qui devrait l’être, complètement isolé du monde économique et industriel. Mais je veux attirer l’attention sur les modalités organisationnelles qui sont imposées, sur la manière dont on pénètre dans les méthodes artistiques pour que le secteur de la création réponde à une demande très spécifique. Lorsqu’on lance des appels à projet pour l’art et la création, lorsque l’Union européenne donne de l’argent et impose des conditions, il faut que la structure artistique détienne un moyen de négociation, en retour, pour dire : « non, ce ne sont pas les conditions dans lesquelles je voudrais mener mon travail. Je suis d’accord pour que vous imposiez les vôtres, mais je dois aussi avoir la possibilité d’en ajouter qui sont miennes. » La question n’est pas tellement l’argent ou l’économie ou le fait que l’art devienne un objet de l’industrie, mais davantage celle de savoir quelles sont les possibilités de négociation.

Je voudrais juste que l’on pense à ne pas envisager l’Union européenne et la Commission européenne comme un grand méchant loup qui impose des politiques top-down. J’ai passé du temps avec des personnes qui s’occupent de ces projets-là et l’on voit très bien qu’il y a un effet de cascade : le président et le bureau général de la Commission imposent effectivement des réductions de budget et la direction générale pour l’Éducation et la Culture à l’Union européenne est, elle-même, obligée de défendre un projet devant la Commission, dont elle doit montrer en quoi il répond aux objectifs et ce en étant mise en compétition avec d’autres directions générales, telles celles de l’agriculture ou de la santé. De fait, on normalise tout cela et on joue sur une même grille de lecture, qui est celle de la compétitivité. C’est à ce moment-là qu’il y a une brèche parce qu’il y a des incertitudes : à la plupart des échelons, les gens ne savent pas très bien ce qu’ils font et sont donc en train d’improviser devant cette incertitude économique. C’est donc là qu’il y a, je crois, une brèche pour les organisations artistiques, qui ont le moyen de s’exprimer pour dire que telle voie n’est pas du tout la bonne par exemple.

Pierre Oudart [directeur adjoint de la création artistique et délégué aux arts plastiques, ministère de la Culture et de la Communication]

Depuis l’année dernière, on a construit un séminaire « Art et monde du travail » qui a lieu au Conseil économique et social et dont Matthieu Laurette est un pilier. On va en organiser une restitution en 2016, l’idée étant d’essayer de dépasser le clivage entre, d’une part tout ce qui s’est passé et ce qui se passe entre les comités d’entreprise, les salariés et l’art et la culture, et d’autre part l’action des entreprises elles-mêmes. Sont également étudiés le rôle du mécénat et la façon dont tout cela se croise avec la RSE (Respon-sabilité sociale ou sociétale des entreprises) en essayant de travailler avec des gens qui normalement ne se parlent pas, c’est-à-dire des investisseurs et des syndicalistes très militants. Si l’on devait condenser ce à quoi on est arrivé en une phrase, ce serait pour dire qu’un terme apparaît très vite, celui de « travail » : l’entreprise comme monde du travail et l’artiste qui dit que lui aussi travaille, l’art est un travail. On peut poser un axiome qui serait de dire que l’institution entreprise est en délicatesse avec le travail – ce que dit Yves Clot au sujet de la souffrance au travail – et l’artiste va donc restituer la question du travail dans l’entreprise même. On peut transposer cela dans les lieux d’art, en disant que si toute institution destitue son institué, l’institution artistique ne destitue-t-elle pas quelque chose de l’art ? On avait mené une étude il y a trois ou quatre ans sur les conditions de travail dans les centres d’art et les FRAC, mais on ne l’a pas publiée parce que la conclusion montrait une forme d’auto-exploitation généralisée sur le mode : « on fait un travail formidable, on a de la chance de travailler avec des artistes et c’est vraiment passionnant et on accepte donc, jusqu’à la retraite, des salaires absolument terribles et des amplitudes horaires qui sont souvent inconciliables avec toute autre chose, avec la vie ! ». Cela s’appelle se tuer au travail. Nous discutons aussi de tout cela avec le CIPAC dans le cadre du projet de convention collective pour les salariés du monde de l’art, projet que l’on espère bien pouvoir faire avancer. On dit aussi aux artistes qu’ils ont tellement de chance de montrer leur travail qu’ils ne vont pas en plus demander une rémunération, ce qui est aussi une façon de parler d’économie sans pour autant parler de marché.

Matthieu Laurette

Je suis allé chercher une citation de Godard : « À partir du moment où Renault se revendique comme créateur d’automobiles, surtout lorsque ses voitures sont les Laguna, comment puis-je revendiquer ce terme ? » Voilà.

[20] Jean Dubuffet, Asphyxiante culture, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1968, 151 p.

[21] Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, 843 p.

[22] Alex Faickney Osborn, L’Imagination constructive, Paris, Dunod, 1959, 335 p.